该商家已通过实名认证

该商家已通过实名认证

暴露于生活环境中的皮肤,接触到有毒有害物质后可能引起一定程度的皮肤炎症,出现皮肤红肿、瘙痒等现象。一些医美类化妆品除具有常规护肤功效外还能起到抗炎舒缓作用。通过斑马鱼技术能有效评价化妆品及其原料抗炎舒缓功效。

【评价原理】

化妆品对皮肤的刺激表型主要表现为皮肤炎症,炎症早期主要表现为毛细血管扩张、通

透性亢进和水肿。

十二烷基磺酸钠(SLS)是人体皮肤刺激物模型斑贴试验常见的阳性对照物,SLS刺激后能诱发表皮炎症细胞浸润,刺激物进入斑马鱼体内,诱导炎症反应,中性粒细胞发生免疫应答,向皮肤表皮迁移并聚集。

【实验方案】

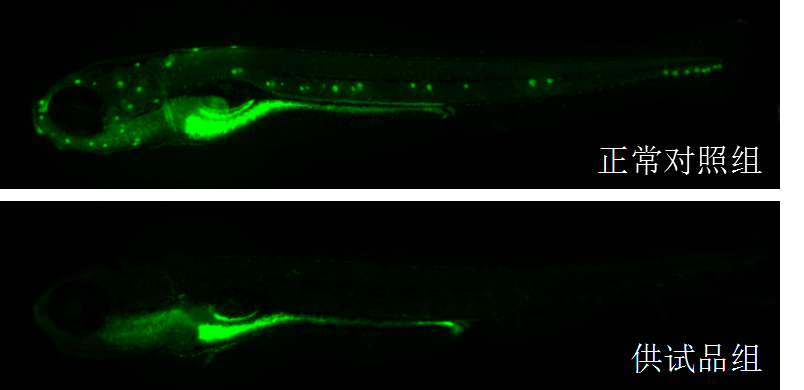

我们将受测试斑马鱼分成三组,分别是正常对照组、模型对照组和供试品组(供试品通过溶解到标准稀释水中的方式接触到斑马鱼皮肤)。

正常对照组不做处理,模型对照组仅用SLS处理,供试品组在用SLS的同时添加受试化妆品。孵育一段时间后,我们将斑马鱼整体放到荧光显微镜下拍照,以皮肤表面中性粒

细胞数量评价供试品的抗炎舒缓功效。

【结果展示】

图1 斑马鱼皮肤中性粒细胞表型图

黄色虚线区域为计算区域,绿色荧光点为中性粒细胞

可以看到,供试品组斑马鱼的中性粒细胞数目比模型对照组少,与正常对照组相似。

【评价结论】

1.经过各组斑马鱼的对比实验,水溶给予供试品组的斑马鱼中性粒细胞数目比模型对照组少,与正常对照组相似。。

2.本实验证实了该供试品具有抗炎舒缓功效。

更多项目服务,请拨电话咨询:0571-83782130,项目经理手机 17364531293(微信同号)

【评价原理】

斑马鱼成鱼体长5 cm左右,其胚胎透明,在受精72 h后完成孵化,并在孵出后3个月内性成熟。成年斑马鱼的繁殖周期短(一般7 d左右),若条件适宜,成年雌性斑马鱼可定期产卵(每次200~300个)。斑马鱼与人类的基因相似率高达87%, 与哺乳类动物相比, 斑马鱼的信号传导以及生理结构和功能方面都非常相似。斑马鱼能够对药物在体内的分布情况、吸收情况、代谢以及排泄等生理动态方面提供准确的信息, 尤其对小分子所引起的内分泌紊乱、再生毒性、行为缺陷、致畸、心血管毒性、肝毒性等毒性反应与人具有高度相似性。因此,使用斑马鱼作为药物早期的安全性评价是非常可靠的。

【实验方案】

我们将受测试斑马鱼分成两组,分别是正常对照组和服用供试品组(供试品通过溶解到养鱼用水中摄入到斑马鱼体内)。供试品通过水溶暴露给药或灌胃等方式处理斑马鱼3个月。

服用一段时间供试品后,将斑马鱼固定、脱水、包埋、切片,进行H&E染色,我们观察斑马鱼各组织脏器结构病理变化。

【结果展示】

图1. 斑马鱼致癌性表型图

可以看到,服用供试品组11.1 µg/mL浓度组组织结构异常,产生癌变。异位的精原细胞簇可见于中央小叶,远离基膜。精子生成明显减少。

【评价结论】

1.经过每组10尾斑马鱼的对比实验,服用供试品组的斑马鱼精巢结构明显异常,与正常对照组存在明显的差别。

2.本实验证实了该供试品对斑马鱼有致癌性。

更多项目服务,请拨电话咨询:0571-83782130,项目经理手机 17364531293(微信同号)

急性毒性试验是了解外源化学物对机体产生急性毒性的根本依据,也是毒理学安全性评价的一步工作,斑马鱼早期发育阶段的胚胎期是其对外界环境敏感的阶段。斑马鱼的急性胚胎毒性对于化妆品的安全性评价具有重要的实际意义。

【评价原理】

将斑马鱼胚胎暴露于不同浓度的受试物溶液,一定时间段后记录斑马鱼胚胎的死亡率,确定50%试验鱼胚胎死亡的受试物浓度,用LC50表示。

【实验方案】

配制一定浓度系列的受试物溶液,在斑马鱼发育初期(4hpf-6hpf)分别水溶加入受试物,同时设置正常对照组,孵育48h后分别观察每组斑马鱼的发育状况,以卵凝结、体节异常、尾部未分离等判定胚胎死亡。记录每组斑马鱼胚胎的死亡率,绘制“浓度-死亡率”效应曲线,计算LC50值。

【结果展示】

1、斑马鱼胚胎死亡判定

图1.斑马鱼胚胎死亡表型图

2、LC50值:“浓度-死亡率”效应曲线

图2. 斑马鱼胚胎“浓度-死亡率”效应曲线

【评价结论】

经过48小时的实验,斑马鱼胚胎随着受试物浓度的增加逐渐出现死亡特征,LC50值为31.5μg/ml。

更多项目服务,请拨电话咨询:0571-83782130,项目经理手机 17364531293(微信同号)

【评价原理】

脑缺血脑血管疾病占70%左右,主要是由于脑动脉管腔出现狭窄或闭塞,导致脑部血流供应障碍,引起部分脑部组织缺血缺氧而出现坏死,最终造成神经功能缺损的疾病。普纳替尼进入人体后导致血栓形成与抑制血管内皮细胞增殖、迁移和血管形成,影响一氧化氮合成,导致血管内皮损伤诱发脑血栓。斑马鱼大脑具有典型脊椎动物脑部形态学特征,而且拥有凝血因子、血小板受体,在摄入大量普纳替尼后也会诱发脑血栓。

经过红细胞特异性染色(呈红色),患有脑缺血的斑马鱼的头部血栓会明显比正常斑马鱼增多,由于斑马鱼通体透明的特点,可以明显被观察到。

【实验方案】

我们将受测试斑马鱼分成三组,分别是正常对照组、模型对照组和服用抗血栓药物组。其中正常对照组未加入普纳替尼,模型对照组与服用抗血栓药物组都摄入了等量的普纳替尼(普纳替尼通过溶解到养鱼用水中的方式摄入到斑马鱼体内)。服用抗血栓药物组在摄入普纳替尼的同时摄入阿司匹林、安宫牛黄丸之类的抗血栓药物。

服用抗血栓药物一段时间后,我们对斑马鱼整体做红细胞特异性染色,观察头部的血栓情况。

【结果展示】

图1. 斑马鱼脑血栓表型图

蓝色虚线区域为脑血栓区域

可以看到,服用抗血栓药物组的脑血栓情况与未摄入普纳替尼的正常对照组比较相似,没有明显的脑血栓情况。

【评价结论】

1.经过每组30尾斑马鱼的对比实验,服用抗血栓药物组的脑血栓情况与未摄入普纳替尼的正常对照组相似,并未出现模型对照组明显的脑血栓的情况。

2.本实验证实了阿司匹林、安宫牛黄丸具有脑血栓防治作用。

更多项目服务,请拨电话咨询:0571-83782130,项目经理手机 17364531293(微信同号)

【评价原理】

当各种内源性和外源性DNA损伤因子诱发细胞DNA链断裂时,其超螺旋结构受到破坏,在细胞裂解液作用下,细胞膜、核膜等膜结构受到破坏,细胞内的蛋白质、RNA以及其他成分均扩散到细胞裂解液中,而核DNA由于分子量太大只能留在原位。在中性条件下,DNA片段可进入凝胶发生迁移,而在碱性电解质的作用下,DNA发生解螺旋,损伤的DNA断链及片段被释放出来。由于这些DNA的分子量小且碱变性为单链,所以在电泳过程中带负电荷的DNA会离开核DNA 向正极迁移形成“彗星”状图像,而未受损伤的DNA部分保持球形。DNA受损越严重,产生的断链和断片越多,长度也越小,在相同的电泳条件下迁移的DNA量就愈多,迁移的距离就愈长。通过测定DNA迁移部分的光密度或迁移长度就可以测定单个细胞DNA损伤程度,从而确定受试物的作用剂量与DNA损伤效应的关系。彗星实验检测低浓度基因毒物具有高灵敏性,研究的细胞不需处于有丝分裂期。同时,这种技术只需要少量细胞。

【实验方案】

我们将受测试斑马鱼分成两组,分别是正常对照和服用/注射供试品组(供试品通过溶解到养鱼用水中或注射的方式摄入到斑马鱼体内)。

服用/注射药物一段时间后,检测尾长、彗星长、尾矩和Olive尾矩。

【结果展示】

图1. 彗星电泳图片

可以看到,服用/注射供试品组斑马鱼细胞核出现拖尾。该供试品改变DNA链的负超螺旋结构、空间构象,使DNA链断裂、形成类核,最终导致细胞死亡(坏死、凋亡或自体吞噬)。

【评价结论】

1.经过每组30尾斑马鱼的对比实验,服用/注射供试品组的斑马鱼细胞核出现明显拖尾,与正常对照组存在明显的差别。

2.本实验证实了该供试品对斑马鱼有基因毒性。

更多项目服务,请拨电话咨询:0571-83782130,项目经理手机 17364531293(微信同号)

【评价原理】

斑马鱼的基因与人类基因的相似度达到87%,斑马鱼肝脏中有许多与哺乳动物同源的脂质代谢酶,与哺乳动物对外源化学物质的防御机制相当,包括酶的诱导和氧化应激。而且斑马鱼幼鱼通体透明,容易观察到毒性表型。

我们评价斑马鱼肝脏毒性有4个指标:1.肝脏面积;2.肝脏变性程度;3. 卵黄囊吸收延迟的发生率(卵黄囊是脂肪,卵黄囊吸收与肝功能密切相关);4. 肝脏病理切片。

【实验方案】

我们将受测试斑马鱼分成两组,分别是正常对照和服用/注射供试品组(供试品通过溶解到养鱼用水中或注射的方式摄入到斑马鱼体内)。

服用/注射药物一段时间后,我们观察斑马鱼肝脏及卵黄囊表型,同时制作成病理切片观察肝脏的病理结构变化。

【结果展示】

图1. 斑马鱼肝脏毒性表型图

可以看到,服用/注射供试品组斑马鱼肝脏肿大、变性、卵黄囊吸收延迟。

图2. 斑马鱼肝脏病理切片

图2. 斑马鱼肝脏病理切片

绿色箭头指向红细胞淤积

从病理切片中可见,正常对照组肝组织结构规则,肝细胞形态完整,细胞质均匀,细胞核呈规则圆形,位于细胞中央;服用/注射供试品组的斑马鱼肝脏红细胞淤积严重,细胞肿胀现象严重,细胞核萎缩变形,位于细胞边缘,局部可见炎性浸润,坏死。

【评价结论】

1.经过每组30尾斑马鱼的对比实验,服用/注射供试品组的斑马鱼肝脏产生明显的毒性表型且组织病理学改变,与正常对照组存在明显的差别。

2.本实验证实了该供试品对斑马鱼有肝脏毒性。

更多项目服务,请拨电话咨询:0571-83782130,项目经理手机 17364531293(微信同号)

【评价原理】

炎症是免疫系统对组织损伤和感染的一种反应,主要特点就是白细胞(粒细胞、巨噬细胞)会聚集在感染组织周围。斑马鱼的免疫系统非常类似于哺乳动物。创伤发生时,中性粒细胞、巨噬细胞对创伤性炎症几乎同时作出应答,中性粒细胞迁移速度快,先募集到损伤部位处,随后巨噬细胞才到达。数小时后,炎症开始消退,巨噬细胞和中性粒细胞离开损伤部位。内毒素(LPS)是革兰氏阴性菌细胞壁的组成成分,我们将其注射到斑马鱼卵黄囊,诱导炎症介质的产生。斑马鱼的中性粒细胞发生免疫应答,聚集在卵黄囊。

采用转基因中性粒细胞荧光鱼(呈绿色),可在荧光显微镜在观察到斑马鱼卵黄囊的中性粒细胞比正常斑马鱼明显增多。

【实验方案】

我们将受测试斑马鱼分成三组,分别是正常对照组、模型对照组和服用抗炎组。其中正常对照组未注射LPS,模型对照组和抗炎组均注射LPS(LPS通过注射到卵黄囊的方式摄入到斑马鱼体内)。抗炎药组在注射LPS之前摄入吲哚美辛、阿司匹林、布洛芬和双氯芬酸之类的抗炎药。

服用一段时间抗炎药后,我们观察斑马鱼卵黄囊内中性粒细胞数量,并通过Q-PCR检测TNF-α、COX-2、IL-1β、IL-6和IL-10炎症相关因子的表达。

【结果展示】

图1. 斑马鱼卵黄囊内中性粒细胞表型图

黄色虚线区域为卵黄囊,绿色颗粒为中性粒细胞

可以看到,服用/注射抗炎药组卵黄囊内中性粒细胞比模型对照组明显,未出现中性粒细胞大量募集情况。

以IL-6、IL-10基因为例,提供柱状图。

图2. 斑马鱼IL-6基因相对表达量

与模型对照组比较,**p < 0.01

可以看到,服用/注射抗炎药组斑马鱼与模型对照组比较,IL-6基因表达明显下调。

图3. 斑马鱼IL-10基因相对表达量

与模型对照组比较,***p < 0.001

可以看到,服用/注射抗炎药组斑马鱼与模型对照组比较,IL-10基因表达明显下调。

【评价结论】

1.经过每组30尾斑马鱼的对比实验,服用/注射抗炎药组卵黄囊内中性粒细胞数量比正常对照组略多,未出现模型对照组中性粒细胞募集情况,且TNF-α、COX-2、IL-1β、IL-6和IL-10炎症因子明显下调。

2.本实验证实了吲哚美辛、阿司匹林、布洛芬和双氯芬酸具有显著的抗炎作用,且抑制TNF-α、COX-2、IL-1β、IL-6和IL-10炎症相关因子的表达。

更多项目服务,请拨电话咨询:0571-83782130,项目经理手机 17364531293(微信同号)

【评价原理】

斑马鱼的听觉外侧系统由内耳和侧线两个关键的感觉结构组成,斑马鱼具有典型的内耳结构,内耳的毛细胞和侧线的毛细胞在结构功能及分子水平上与哺乳动物的内耳毛细胞非常相似,包括对耳毒性药物的相似反应。

经过DASPEI特异性荧光染色(呈绿色),听力损伤的斑马鱼比正常斑马鱼毛细胞明显减少或缺失(荧光减弱或者消失)。

【实验方案】

我们将受测试斑马鱼分成两组,分别是正常对照和服用/注射供试品组(供试品通过溶解到养鱼用水中或注射的方式摄入到斑马鱼体内)。

服用/注射药物一段时间后,我们对斑马鱼整体做毛细胞特异性染色,观察毛细胞的变化。

【结果展示】

图1. 斑马鱼“浓度-死亡率”效应曲线

供试品最大非致死浓度(MNLC)和LC10

图2. 斑马鱼毛细胞表型图

绿色荧光点为听细胞聚集的神经丘

可以看到,服用/注射供试品组斑马鱼毛细胞减少。

【评价结论】

1.经过每组30尾斑马鱼的对比实验,服用/注射供试品组的斑马鱼毛细胞明显减少,与正常对照组存在明显的差别。

2.本实验证实了该供试品对斑马鱼有听毒性。

更多项目服务,请拨电话咨询:0571-83782130,项目经理手机 17364531293(微信同号)

【评价原理】

斑马鱼的基因与人类基因的相似度达到87%,斑马鱼肝脏中有许多与哺乳动物同源的脂质代谢酶,与哺乳动物对外源化学物质的防御机制相当,包括酶的诱导和氧化应激。而且斑马鱼幼鱼通体透明,容易观察到毒性表型。

我们评价斑马鱼肝脏毒性有4个指标:1.肝脏面积;2.肝脏变性程度;3. 卵黄囊吸收延迟的发生率(卵黄囊是脂肪,卵黄囊吸收与肝功能密切相关);4. 肝脏病理切片。

【实验方案】

我们将受测试斑马鱼分成两组,分别是正常对照和服用/注射供试品组(供试品通过溶解到养鱼用水中或注射的方式摄入到斑马鱼体内)。

服用/注射药物一段时间后,我们观察斑马鱼肝脏及卵黄囊表型,同时制作成病理切片观察肝脏的病理结构变化。

【结果展示】

图1. 斑马鱼肝脏毒性表型图

可以看到,服用/注射供试品组斑马鱼肝脏肿大、变性、卵黄囊吸收延迟。

图2. 斑马鱼肝脏病理切片

绿色箭头指向红细胞淤积

从病理切片中可见,正常对照组肝组织结构规则,肝细胞形态完整,细胞质均匀,细胞核呈规则圆形,位于细胞中央;服用/注射供试品组的斑马鱼肝脏红细胞淤积严重,细胞肿胀现象严重,细胞核萎缩变形,位于细胞边缘,局部可见炎性浸润,坏死。

【评价结论】

1.经过每组30尾斑马鱼的对比实验,服用/注射供试品组的斑马鱼肝脏产生明显的毒性表型且组织病理学改变,与正常对照组存在明显的差别。

2.本实验证实了该供试品对斑马鱼有肝脏毒性。

更多项目服务,请拨电话咨询:0571-83782130,项目经理手机 17364531293(微信同号)

【评价原理】

斑马鱼作为一种理想的人类血液毒性模型,是以其造血系统与人类造血系统在进化上高度保守性尾前提的。通过与人类造血类似的信号传导通路,斑马鱼形成了以包括红系、髓系、淋系及巨核系为主的造血系统。斑马鱼可建立多种血液系统毒性模型,主要包括红细胞、白细胞、出凝血障碍性毒性三大类,因此主要与斑马鱼中性粒细胞、巨噬细胞、红细胞和血流量相关。由于斑马鱼具有身体积小、实验周期短等优点,可以用作评估血液毒性的一种便捷模型。

转基因中性粒细胞绿色荧光斑马鱼中性粒细胞自身发出荧光,可以直接在荧光显微镜下观察中性粒细胞个数;黑色素等位基因突变斑马鱼通体透明,经过巨噬细胞染色后可以直接在显微镜下观察巨噬细胞数量;利用邻联茴香胺将斑马鱼心脏红细胞染色,在显微镜下可以直接观察红细胞数量(信号强度)。

【实验方案】

我们将受测试斑马鱼分成两组,分别是正常对照组和供试品组(供试品通过溶解到养鱼用水中的方式摄入到斑马鱼体内)。

处理结束后,(1)通过荧光显微镜观察并统计斑马鱼中性粒细胞数量;(2)通过染色斑马鱼巨噬观察巨噬细胞细胞数量;(3)通过邻联茴香胺染色心脏部位红细胞,在显微镜下观察心脏红细胞染色强度。

【结果展示】

图1.斑马鱼中性粒细胞表型图

(绿色小点为中性粒细胞)

可以看到,供试品组中性粒细胞个数较正常对照组明显减少。

图2.斑马鱼巨噬细胞表型图

(红色小点为巨噬细胞)

可以看到,供试品组巨噬细胞数量较正常对照组明显减少。

图3.斑马鱼红细胞抑制表型图

(蓝色虚线框内为分析区域,分析红细胞染色强度)

可以看到,供试品组心脏红细胞染色强度较正常对照组明显降低。

【评价结论】

1.经过每组30尾斑马鱼的对比实验,供试品组的中性粒细胞数量、巨噬细胞数量明显减少,红细胞染色强度明显降低。

2.本实验证实了此供试品诱发血液毒性。

更多项目服务,请拨电话咨询:0571-83782130,项目经理手机 17364531293(微信同号)